|  | |

|  | |

명태균, 홍준표 쪽에서 받은 5천만원 "회계 처리" 지시.. 거짓 발뺌 드러나

말라쉽

1

88

0

0

05.02

말라쉽

1

88

0

0

05.02

한겨레21은 2025년 4월30일 명씨가 실질 운영한 여론조사 업체 미래한국연구소 회계책임자인 공익제보자 강혜경씨와 변호인단을 통해 강씨와 명씨의 통화 녹음파일, 미래한국연구소와 김 전 의원의 선거 비용 지출 내역 등을 단독 입수했다. 앞서 한겨레21은 명씨가 2022년 6월 보궐선거를 앞두고 홍 전 시장 최측근인 박재기 전 경남개발공사 사장에게 모두 1억원을 받아 이 가운데 5천만원가량을 김 전 의원 선거에 사용했다는 의혹을 보도한 바 있는데, 이번에 이와 관련한 전체 내역이 확인된 것이다.

명씨는 애초 홍 전 시장 쪽으로부터 돈을 받았다는 사실을 부인했다. 명씨는 4월22일 창원지법에서 열린 정치자금법 위반 등 혐의 4차 공판에서 “나는 홍준표 시장에게 돈 받은 것이 없다. 김태열씨(미래한국연구소 전 소장)가 수표 2장 1억원을 받았다”며 “1억원 가운데 5천만원은 김태열씨가 자기 개인 카드빚을 갚는 데 쓰고, 나머지 5천만원은 강혜경씨가 사비로 썼다. 나는 전혀 모르는 돈”이라고 주장했다. 김 전 의원 역시 자신은 돈을 받은 적이 없다며 4월29일 강씨를 정치자금법 위반과 횡령, 사기 등 혐의로 검찰에 고소했다.

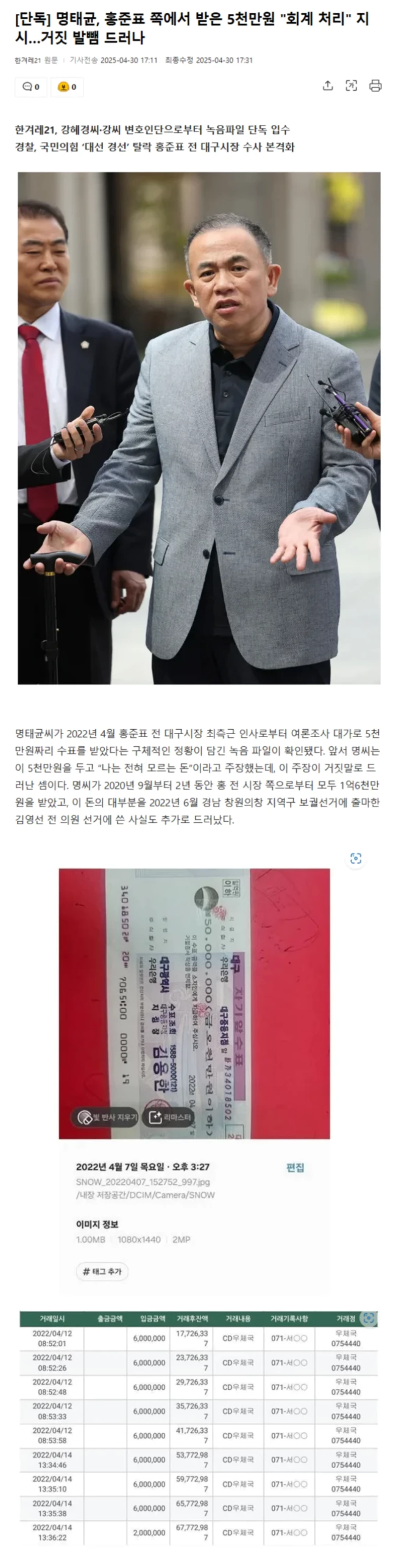

하지만 한겨레21이 입수한 2022년 4월7일 명씨와 강씨의 통화 녹음은 명씨나 김 전 의원과 다른 얘기를 하고 있다. 이 통화 녹음파일에서 명씨는 강씨에게 “소장님(김태열)한테 5천만원 받았어요?”라고 먼저 물어본다. 강씨가 김태열 전 소장이 아직 사무실에 오지 않았다고 답하자 명씨는 “5천만원 딱 받아갖고 처리해서 회계 처리해야 돼요. 안 그러면 나중에 고발 들어와요. 차용증하고 이런 거 받고. 확인서 알아. 그리고 아까 김영선 그거 한 거 지금”이라고 지시했다.

이날은 명태균씨의 지시로 김태열 전 소장이 박재기 전 사장으로부터 5천만원짜리 수표를 받고 1억원 차용증을 써준 날이다. 이후 김 전 소장은 이 수표를 미래한국연구소 사무실로 가져와 강씨에게 전달했다. 강씨가 한겨레21에 설명한 바에 따르면, 명씨가 말한 “회계 처리”는 명씨가 받아온 돈을 강씨가 따로 분류해서 정리해두는 회계 장부에 기재하라는 뜻이다. 이에 강씨는 김 전 소장에게 받은 수표를 사진으로 찍어놓고, 남편 서아무개씨에게 이를 현금으로 바꿔달라고 부탁했다. 서씨는 2022년 4월12~14일에 걸쳐 6백만원 8번, 2백만원 1번씩 나눠서 강씨 계좌로 모두 5천만원 현금을 입금했다.

강씨는 2025년 4월30일 한겨레TV ‘뉴스 다이브’에 출연해 “(미래한국연구소 입출금 내력을 정리해보니) 명씨가 2019년부터 2023년까지 4년 동안 30억원 정도를 수금해왔다”며 “명씨는 홍 전 시장 쪽으로부터 받은 돈을 제가 개인적으로 횡령했다고 주장하고 있는데, 제가 (미래한국연구소에서) 혼자 일을 하다 보니까 남편과 제 통장으로 거래한 것일 뿐”이라고 말했다.

이 돈은 곧 김 전 의원의 선거 자금으로 쓰였다. 2022년 4월2일~7월29일 강씨의 계좌에서 나간 김 전 의원의 선거 관련 지출이 모두 9748만492원인데, 여기엔 홍 전 시장 쪽 돈 5천만원이 섞여 있다. 지출 내역을 보면, 여론조사 비용, 명합 제작 비용, 기자회견 비용, 김 전 의원 선거사무소 임대료, 문자 발송 비용 등이다.

이는 정치자금법 위반 소지가 크다. 정치자금법은 법에 정해진 방법이 아닌 자금은 선거 과정에 기부하거나 받을 수 없도록 규정하고 있다. 이 법을 어기면 기부한 사람이나 기부받은 사람은 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형에 처한다.

강씨의 변호인단이 강씨가 확보한 계좌 입출금 내역과 장부 등을 확인한 결과, 명씨가 홍 전 시장 최측근인 박 전 사장으로부터 받은 돈은 모두 1억6천만원에 달하는 것으로 드러났다. 미래한국연구소가 2020년 9월25일부터 2022년 6월16일까지 홍 전 시장이 출마했거나 출마를 고민했던 지역에 대해 25차례 여론조사를 해주고 박 전 사장과 또 다른 홍 전 시장의 최측근 최아무개씨로부터 현금 1억1천여만원을 받았고, 2022년 4월7일에는 박 전 사장으로부터 수표 5천만원을 받았다. 25차례 여론조사는 경남 밀양·의령·함안·창녕에서 3차례, 경남 양산에서 4차례, 대구 수성을에서 5차례, 대선 때 1차례, 대구시에서 10차례, 기타 2차례 등으로 이뤄졌다.

.. 후략 ..

|

| |

0

| 0

|